千葉県松戸市の歯医者テラスモール松戸 プランス歯科です。インプラント治療における骨造成とは、歯の根元を支える骨量が不足してインプラントを埋め込めない場合でも、自家骨や補填材で補うことで治療を可能にすることです。

この記事では骨造成の特徴や治療の流れを解説していきます。

インプラントとは

歯科治療におけるインプラントとは、失われた天然歯を人工的に再現する治療法の一つです。患者さまが自身の歯を失った場合に、代わりとなる人工歯根を口腔内の骨に埋め込んで歯を補います。人工歯根は主にチタン製で、上に取り付けられる人工歯は天然歯を模して作られます。

インプラントの一番の特長は、ほかの歯に影響を与えずに欠損部を補える点です。ブリッジのように隣接する歯を削る必要がなく、健康な歯を保護しつつ失った歯を補うことが可能なのです。

インプラントは、天然歯と同様に噛む機能を果たします。自然な見た目も特徴でしょう。患者さまの噛む力や話す能力、見た目の美しさを維持することができます。

しかし、インプラント治療は外科手術や適切なメンテナンスを必要とします。手術には専門的な技術と知識が求められるため、経験豊富な歯科医師による治療を受けることが重要です。

こちらについては別の記事で、インプラント治療のリスクやメリット・デメリットについて解説しているのでそちらもご覧ください。

インプラント治療の際に骨が足りないと

インプラント治療をする際に骨が足りないと、骨との接合が不安定になりインプラントが抜け落ちる可能性があります。インプラントが骨から飛び出たり歯茎から露出したりと、安全性だけでなく衛生面に関してもよくありません。骨の量が少なすぎるとインプラントの埋め込みが難しくなり、強引に埋めたとしてもリスクが伴います。

インプラント治療の骨造成とは

インプラント治療の骨造成とは、インプラントの埋め込みに必要となる骨の量を増やす手術のことをいいます。

インプラントは人工歯根であり、顎の骨でしっかりと覆うには十分な骨の高さや厚みが必要です。骨量が足りずインプラント治療が受けられない人でも、骨造成を行うことによりインプラントの埋め込みが可能になることがあります。骨量が減少する原因は、歯周病や加齢、抜歯などが考えられます。重度の歯周病の場合、細菌に対する免疫反応が顎の骨を破壊してしてしまい、骨が薄くなります。また、抜歯後そのままの状態を放置しておくと、骨を吸収する線維芽細胞が活性化し骨量が減少します。

骨造成を行うメリット・デメリット

骨造成はインプラントの埋め込みが可能になる反面、外科手術にあたるため患者さんへの負担も考えられます。ここでは、インプラント治療における骨造成のメリットとデメリットをご紹介します。

メリット

治療の安全性が高まる

骨の量が不足したままインプラント治療を受けると、接合部が安定せず最悪の場合インプラントが抜け落ちる可能性があります。骨造成により骨や歯茎からインプラントが飛び出ることがなくなるため、治療が失敗するリスクが軽減します。

インプラントが長期的に安定する

骨造成を行うことで、インプラントと骨の接合が強くなりグラつくことがなくなります。骨が薄いとインプラントの安定を維持できないため、将来的に脱落したりや痛みを感じたりするなどのリスクがあります。骨量を確保することにより、インプラントをしっかりと支えることができるため、長期にわたって安定を維持できます。

審美性が良い

顎の骨と歯茎は密接に関係しているため、骨が健康になると歯茎の状態も改善されます。歯周病や抜歯などで骨が痩せると歯茎が下がり、歯と歯茎のバランスが悪くなります。骨造成をすることで歯茎にもよい影響を与え、口内の審美性がよくなります。

デメリット

術後に痛みや腫れが生じる

インプラント治療の骨造成は外科手術にあたり、負担の大きい治療です。術中は麻酔が効いているため痛みを感じにくいですが、手術後は1週間ほど痛みを感じたり腫れたりすることがあります。その際は、鎮痛剤や抗生剤の服用で対応します。

治療期間が長い

自家骨や補填材が硬くなるまでに数か月かかり、症例によっては1年ほどかかる場合もあります。骨造成後すぐに人工歯を取り付けるわけではなく、インプラントを埋め込んだあとは骨の再生を待つ必要があるため、通常のインプラント治療よりも治療期間が長くなります。

全身疾患や喫煙習慣があると治療が受けられない可能性がある

骨造成は負担の大きい手術であり、通常のインプラント治療よりも感染リスクが高くなります。糖尿病などの感染リスクが高い疾患をもっている人は、骨造成を施行できない可能性が高いです。また、喫煙習慣がある人も全身の血流が悪くなっているため、傷口の治りが遅くなります。治療前後で禁煙ができる場合は、治療を受けられる場合があるので医師に相談してみましょう。代替治療は入れ歯やブリッジを用いた方法があります。

インプラント治療の骨造成の種類

インプラント治療における骨造成は、主に3種類あります。適用条件や特徴について解説していきます。

GBR(骨誘導再生法)

GBRは、骨の幅や高さが足りず、インプラントの一部が骨や歯茎から露出してしまう場合に行われます。自家骨を移植する治療法ですが、自家骨だけでは骨量が足りない場合は補填材も使用します。

インプラントを埋め込んだあと、骨が不足している部分に自家骨や補填材を詰め、メンブレンという膜で覆います。メンブレンとは、骨の再生を促す役割がある自然吸収型の人工膜です。造成する骨量が少なければインプラントの埋め込みを一緒に行いますが、造成する骨量が多いと再生に時間がかかるため、インプラントの埋め込みは3〜6か月ほど待ってから行います。骨造成後、約4〜6か月で人工歯を取り付けます。

ソケットリフト(上顎洞挙上術)

ソケットリフトは、上顎の骨の高さが不足する場合に用いられる方法です。

歯科医院によって差はありますが、骨の高さが5mm以上ある場合に適用されます。上の奥歯はほかの歯に比べて骨が薄いため、歯周病や抜歯などで骨の量が減少するとインプラントを埋め込むことが難しくなります。インプラントを埋め込む部分の上顎洞1㎜手前までドリルで穴を開けます。専用の器具で上顎洞のシュナイダー膜という粘膜を底上げし、できたスペースに補填材を入れます。穴を開ける範囲がインプラントを埋め込む部分のみのため、傷口が小さいのが特徴です。ほとんどの場合、骨造成と一緒にインプラントも埋め込み、骨造成から約3か月後に人工歯を取り付けます。

サイナスリフト(上顎洞挙上術)

サイナスリフトは、ソケットリフトよりもさらに上顎の骨が短い場合に用いられます。ソケットリフトと同様に歯科医院により基準は異なりますが、骨の高さが5mm以下の症例に適用されることが多いです。

ソケットリフトはインプラントの挿入部分に穴を開けますが、サイナスリフトは歯茎の側面を切開します。傷口が大きくなるので負担は大きいですが、より多くの骨を埋めることができます。骨とシュナイダー膜を剥がしてスペースを作り、できたスペースに補填材を詰めます。骨造成後6か月ほど経過してからインプラントを挿入し、さらに約3か月待ってから人工歯を取り付けます。補填材の種類によっては骨の再生期間がもう少し短くなることがあります。

骨造成治療を行う場合の流れ

骨造成を行う場合、通常のインプラント治療よりも工程が多く、手術内容も複雑です。GBRと上顎洞挙上術の2つに分けて、実際の流れについて説明していきます。

GBR

自家骨を採取する

患者さんの顎から骨を採取し、不足部分に詰められるよう細かく砕いておきます。

インプラントを埋め込む

顎の骨に穴を開けてインプラントを埋め込みます。骨の高さが不十分な場合は埋め込む前に自家骨を入れます。

自家骨や補填材を詰める

骨量が不足する部分に採取した自家骨を、自家骨のみでは足りないときは補填材も一緒に詰めます。

メンブレンで充填部分を覆う

自家骨または補填材を入れた部分にメンブレンを被せます。

メンブレンは骨形成を抑制する線維芽細胞の侵入を防ぎ、骨の再生を促します。骨の充填量が少なければ体内で吸収されるメンブレンを使用しますが、充填量が多い場合はチタン製のチタンメッシュという膜を使用します。チタンメッシュは自然吸収されないため、インプラント定着後に取り出しが必要です。

歯肉を縫合する

切開した歯肉を縫合し、骨の再生を待ちます。骨の再生は半年ほどかかります。

人工歯を取り付ける

充填した骨が硬くなりインプラントの固定が安定すれば、人工歯を取り付けます。チタンメッシュを入れた場合は、この段階で除去します。

ソケットリフト、サイナスリフト

歯肉・骨を除去する

ソケットリフトはインプラントを挿入する部分を、サイナスリフトは側面の歯肉を切開します。

シュナイダー膜を押し上げる

上顎洞と骨の間にあるシュナイダー膜を持ち上げて、スペースを作ります。

補填材を充填し、インプラントを埋め込む

上顎洞の底を上げてできた空間に補填材を入れ、インプラントを埋め込みます。サイナスリフトは骨の再生に時間がかかるため、インプラントの挿入は後日になることが多いです。

人工歯を取り付ける

インプラントの固定が確認できたら、人工歯を取り付けます。

インプラント治療を行う歯科医院の選び方

インプラント治療は、事前の丁寧な検査に加えて高度な技術が必要とされる治療法です。インプラント治療のリスクを下げるには、歯科医院選びが重要です。

インプラントの治療実績が豊富である

インプラント手術を行う歯科医院を選ぶ際は、治療実績や経験年数、保有資格などが重要な指標といえます。

例えば、インプラント専門医という日本口腔インプラント学会が認定する資格は、取得に必要な症例数が数十本程度と比較的少ないです。インプラント専門医の資格だけで歯科医師の実績を判断するのは困難でしょう。インプラント専門医の資格を持っていても、症例数がそれほど多くない医師もいます。

所有している資格だけでなく、具体的な症例数や結果を公開している歯科医院を選んでください。

最新の設備や衛生環境が整っている

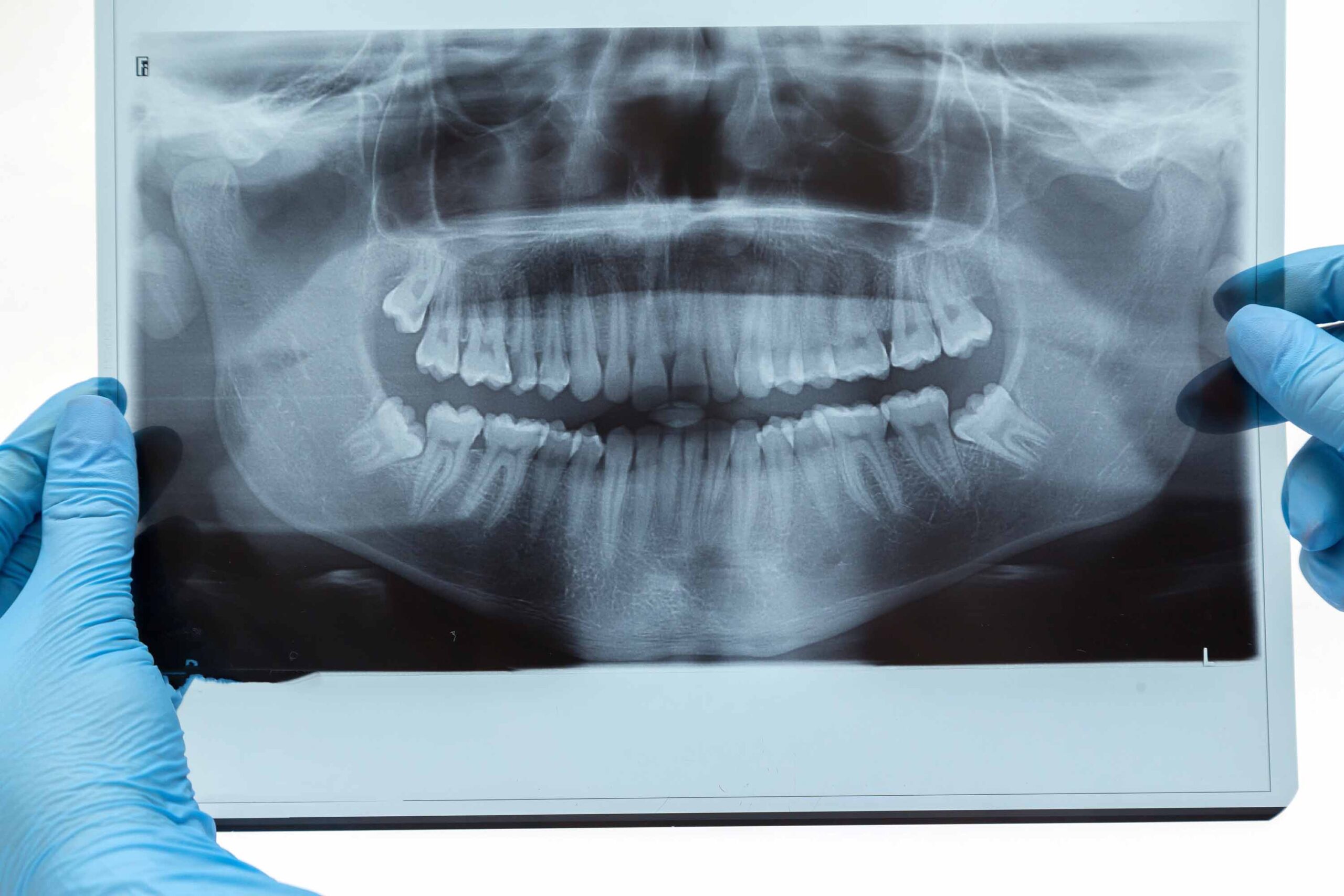

安全で精密なインプラント治療を行うには、歯科用CTによる画像診断が必須です。レントゲンでは2次元画像しか得られず、骨の厚みや深さ、神経などの位置の正確な評価が難しいからです。

CTは立体的(3次元)な画像を提供するため、骨の構造を詳細に把握できます。詳細な情報は人工歯根を正確に配置するために不可欠で、神経や血管を損傷するリスクを大幅に減らします。

インプラント治療は外科手術を行うため、手術室の衛生管理も大切です。使用される器材の滅菌はもちろん、スタッフの衛生管理も徹底されていなければなりません。

手術には必ず感染リスクが伴うので、衛生管理が徹底されていることも歯科医院選びの重要なポイントといえます。

アフターケアが充実している

インプラント治療は、手術後に長期的なメンテナンスが必要です。メンテナンスは、インプラントの寿命に大きな影響を与えます。適切なケアを継続することで、インプラントの寿命を10年、20年と大幅に延ばすことができるでしょう。

メンテナンスには、定期的なクリーニングや診察、必要に応じた微調整が含まれ、すべてインプラントを長持ちさせるために重要です。アフターケアが充実した歯科医院を選ぶとよいでしょう。

インプラントが気になる方はぜひご相談ください

インプラントは人工歯根による第二の永久歯です。自然な見た目、自然な噛み心地で過ごすことができます。

インプラントが気になる方は、ぜひお気軽に千葉県松戸市にある歯医者テラスモール松戸 プランス歯科へご相談ください。

テラスモール松戸 プランス歯科では患者様の希望や予算などに合わせた、最適な方法をご提案させていただきます。

インプラント治療の骨造成まとめ

骨の量が不足してインプラント治療が受けられなった人でも、骨造成を行えば治療が受けられる可能性があります。骨造成は、通常のインプラント治療に比べて治療期間が長く侵襲性が高いですが、長期的な視点で考えるとメリットも大きいです。

今まで骨量不足でインプラント治療が難しいといわれた人は、一度歯科医師に相談してみてはいかがでしょうか。

年中無休で診察しています。

(年中無休)

駐車場完備(テラスモール松戸の駐車場)

JR新松戸駅から車で約10分

松戸新京成バス「テラスモール松戸北口」バス停留所前