歯周病は、お口の中だけの問題だと思っていませんか? 実は、歯茎や歯を支える骨を弱らせるだけではなく、全身の健康にも大きな影響を与えることが分かっています。心臓病や糖尿病、さらには妊娠中のトラブルなど、さまざまな病気との関連が指摘されているのです。この記事では、歯周病が全身に及ぼすリスクについて解説するとともに、予防のポイントをご紹介します。

目次

・歯周病の基礎知識

・歯周病が全身に与える影響

・予防のポイント

・歯周病のよくある質問(Q&A形式)

・まとめ

1.歯周病の基礎知識

歯周病とは?

歯を支える歯茎や骨が壊される病気です。歯の根の表面にはセメント質があり、それを歯槽骨や歯根膜が支えて歯を安定させています。しかし、歯周病になるとこれらの組織が破壊され、進行すると歯が抜け落ちてしまうこともあります。日本人の40歳以上の約8割が罹患している、生活習慣病の一つです。

歯周病の原因

主な原因は、歯と歯茎の間にたまる歯垢(プラーク)です。歯垢には多くの細菌が含まれ、その中の歯周病菌が歯茎に炎症を引き起こします。これが「歯肉炎」となり、さらに進行すると歯を支える骨や歯根膜が破壊されます。

喫煙やストレス、糖尿病、不規則な生活習慣なども歯周病を悪化させる要因です。喫煙は血流を悪化させ、歯茎の免疫力を低下させます。また、ストレスにより免疫力が弱まることで歯周病菌が増殖しやすくなります。

歯周病の症状

歯周病の初期症状は軽度のものから始まり、自覚しづらいことが多いです。代表的な症状としては、以下のようなものがあります。

- 歯茎が赤く腫れる

- 歯茎から出血する(特に歯磨き時)

- 口臭が強くなる

- 歯が長く見える(歯茎が下がる)

- 歯がぐらつく

これらの症状に気づいた場合、歯周病が進行している可能性があります。早期に歯科医院での診断を受けることが重要です。

2. 歯周病が全身の健康に与える影響

歯周病は、お口の中だけでなく、全身の健康にも大きな影響を与えることがわかっています。進行すると、炎症が全身に広がり、さまざまな疾患のリスクを高めることが知られています。ここでは、歯周病が引き起こす可能性のある主な全身疾患について説明します。

心臓病との関連

歯周病が進行すると、歯茎に存在する細菌が血流に乗って体内を巡り、最終的には心臓にまで影響を及ぼすことがあります。この細菌が心臓に到達すると、心臓の血管に炎症を引き起こし、動脈硬化を進行させる可能性があるのです。

動脈硬化は、血管が固くなり血流が滞ることで、心筋梗塞や脳卒中などの重大な疾患を引き起こすリスクを高めます。研究によると、歯周病患者は心血管疾患にかかるリスクが高いとされています。

糖尿病との関係

歯周病と糖尿病は、お互いに悪影響を与え合う関係にあります。歯周病による慢性的な炎症が血糖値を不安定にし、糖尿病の症状を悪化させることがわかっています。逆に、糖尿病患者は免疫力が低下しているため、歯周病にかかりやすく、進行も早いことが特徴です。

歯周病を治療することで血糖値のコントロールが改善される場合もあるため、糖尿病患者にとって歯周病の予防と治療は非常に大切です。

妊娠中のリスク

妊娠中の歯周病は、アルコールや年齢などの他の要因と比べて早産のリスクが高いと言われています。

歯周病が早産を引き起こす原因は、歯周病菌による炎症です。歯周病菌が体内に入ると、炎症を引き起こす物質が作られます。この物質は「炎症性サイトカイン」と呼ばれ、大量に産生されます。これが血液を通じて全身に広がり、子宮を刺激して陣痛を誘発することがあります。その結果、早産や低体重児の出産につながるリスクが高まります。

妊娠中の女性も、定期的な歯科医院でのチェックを受けることが推奨されています。

その他の全身疾患

心臓病や糖尿病だけでなく、他の多くの疾患とも関連があるとされています。

- 呼吸器疾患:口腔内の細菌が肺に到達し、肺炎や慢性閉塞性肺疾患(COPD)を引き起こすことがあります。

- 腎疾患:歯周病による炎症が腎臓に影響を及ぼすことがあり、腎機能の低下を招く可能性があります。

- 認知症やアルツハイマー病:一部の研究では、歯周病が認知症やアルツハイマー病のリスクを高めることが示唆されています。

これらの疾患と歯周病の関係は、炎症が全身に広がることで引き起こされるものです。歯周病を放置することが、これらの疾患のリスクを高める原因となるため、早期の予防と治療が重要です。

3. 予防のポイント

歯周病は日々の心がけで予防できる病気です。次の3つのポイントを意識して、健康な歯茎を守りましょう。

日々の口腔ケア

歯周病予防の基本は、歯垢を取り除くことです。毎日の正しい歯磨きはもちろん、デンタルフロスや歯間ブラシを使って歯と歯の間の汚れも丁寧に取り除きましょう。就寝前の歯磨きは特にしっかり行うことが重要です。また、歯磨き粉には歯周病予防に効果的な成分が含まれているものを選ぶと良いでしょう。

定期検診

自宅でのケアだけでは取りきれない汚れや歯石は、定期的に歯科医院でクリーニングを受けることで除去できます。歯周病は初期段階では自覚症状がほとんどありません。3〜6カ月ごとの定期検診で早期発見・早期治療を心がけましょう。歯科医師や歯科衛生士に日々のケア方法を確認するのも効果的です。

食生活の改善

生活習慣の改善も歯周病予防には欠かせません。バランスの取れた食事を心がけ、ビタミンCやカルシウムを多く含む食品を積極的に摂取しましょう。また、喫煙は歯茎の血流を悪化させ、歯周病を悪化させる大きな要因です。禁煙に取り組むことで、歯茎の健康を保つことができます。さらに、ストレスの軽減や適度な運動も免疫力を高め、歯周病予防につながります。

4. 歯周病のよくある質問(Q&A形式)

Q: 子どもも歯周病になりますか?

A: はい、子どもでも歯周病になることがあります。歯磨きが不十分だったり、甘いお菓子を頻繁に食べたりすると、歯周病を引き起こす原因になります。子どもの歯茎が赤く腫れていたり、出血する場合は、早めに歯科医院を受診しましょう。

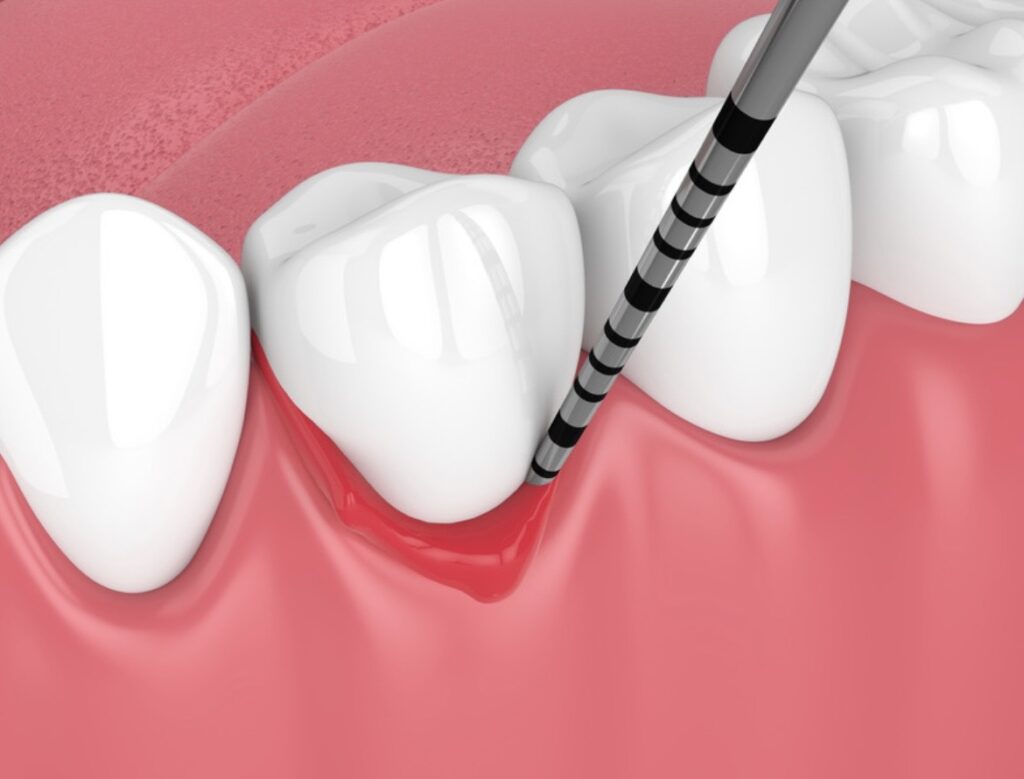

Q: 歯周病検査はどのようなことをしますか?

A: まず、歯茎の状態や歯のぐらつき具合を確認します。また、歯と歯茎の間に細菌が溜まりやすい部分を検査し、歯周ポケットの深さを測ることもあります。これにより、歯周病の進行具合やリスクを評価し、必要な治療法を提案します。

Q: 歯磨きをすると血が出るのですが、磨かない方がいいですか?

A: 歯磨き時に歯茎から出血がある場合、それは歯周病の初期兆候かもしれません。磨かない方が良いということはなく、むしろ、出血がある場所を丁寧に磨くことが重要です。ただし、強く磨きすぎると歯茎を傷つけることがあるので、やさしくブラッシングすることが大切です。

5. 歯周病と健康リスクのまとめ

歯周病はお口の問題だけでなく、全身の健康にも大きな影響を与える病気です。心臓病や糖尿病、妊娠中の健康リスクに至るまで、歯周病が関与していることがわかっています。お口の健康を守ることが全身の健康を守ることにもつながるのです。毎日の歯磨きや、定期的な歯科医院でのチェックを心がけることで、歯周病の予防ができ、健康な体を維持することができます。お口のケアを大切にし、毎日を元気に過ごすための一歩を踏み出しましょう!

テラスモール松戸 プランス歯科では、さまざまな世代、多様なライフスタイルでお過ごしの方々の、

幅広いご要望にお応えすることのできる医院づくりを目指しています。丁寧な説明と安心の治療で、患者様一人ひとりに寄り添ったケアを行っています。歯に関するお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

診療一覧

関連ブログ

SNSにて歯科コラム公開中

年中無休で診察しています。

(年中無休)

駐車場完備(テラスモール松戸の駐車場)

JR新松戸駅から車で約10分

松戸新京成バス「テラスモール松戸北口」バス停留所前